前のページ 次のページ

「METADOX」 のゲーミング防音マスク「VEKTA」が12月29日に到着。11月予定の発売日が伸びて12月初旬発送の予定だったが12月末ギリギリになってるよ! 価格は27500円です。

書いてあることを勘違いされたくないので先に結論から書いておくけどこのゲーミング防音マスク「VEKTA」は評価が二分するタイプの製品だ。「防音室のような劇的な効果で全ての音をシャットアウトできるものが欲しい」 と思っている人は「今回もまた ダメだったよ」「息苦しいだけで全然効果なかったです(笑)」と言うだろう。そもそも装備するだけで防音室並みの効果があるわけないし、ゲーム音が聞こえるような近い位置にいれば減衰してはいいるが当然声も聞こえます。吸気用の空気穴が空いている製品に異常な期待やありえない性能を求めている時点で「あなたを満足させられるのは本物の防音室だけです」 と答えるしかない。「防音マスクの音の減衰効果が高いこと(-20dB〜-30dB)」 と「マイクがマスクの内側にあるので外の声を拾いづらい」 ことの2点にあると思う。-30dBはちょっと盛りすぎだと思うが数値が-20dBだとしても2m先で録画した音が半減以下になってたので「確実に減衰効果はある」 70dB(電話のベル/掃除機) 「あれ? 相当効果あるな!」 と思っている人もいるだろう。声がそのまま出るのと「減衰して出る」のでは全然違うのでこの違いを重く受け取るのなら「かなり効果の高い製品」になる。このへんが意見の別れる理由だ。「自作のDIYで作ったなんちゃって防音の工事の防音が2〜5dBしか効果が出ないこともある」という場合もあるし、マスク+PCの周りを防音カーテンのような防音の重ねがけもできるので、私はこのマスクかなりいいと思っています。マスク越しの声は若干こもった感じの声になります 。普通のマイクに付ける防音カップを常時使っているような感じの声になるので「自分の綺麗な生声」が配信で重要なウリになっていてちょっとでも劣化するのが嫌なタイプの配信者には向いてないと思います。同じ理由で「歌を歌いたい人」も向いていないと思います。

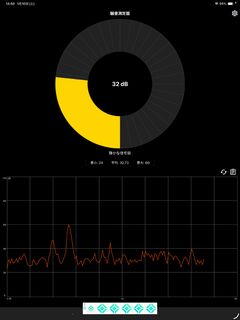

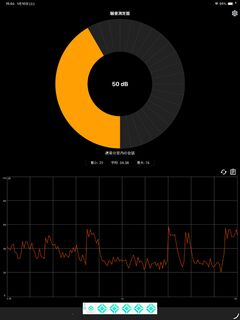

両手を伸ばしたぐらいの位置 で部屋で測定PC起動時の数値は32dB 。居間でTV音量21程度で1mぐらい離れていても30台の数値でした。マスクありなしの両方で測定したが「近距離ならマスクを付けている状態でも60dB以上になる場合がある」「平均値はさすがにマスクありの方が低い」 YouTubeで「遊戯王マスターデュエル」のBGMを流すと数値は42〜44dB に上昇この状態でさらに喋ると数値は結局平均60dB 「通常会話の60dB」の壁が厚すぎる。最終的にはマスクをしていても近距離ではゲーム実況中は声+BGMで平均60dBになりマスクをしていると外に漏れる生声の平均値が減るって感じか。(アプリの数値はiPadマイクの数値で厳密な数値ではないが参考までに)「リスナーのみんなこんばんにゃー! みんなのアイドルバーチャルYouTuberのダメゲーマーちゃんでーす!」というクソ恥ずかしい内容の声が減衰されずに60dBで常に漏れ続ける のと減衰されて平均音量が減るのは全然違うので「意地でも外に漏れる自分の声を音量を減らしたい」と思うがどうかが購入するかどうかのポイントになります。キレたり叫んだ時の大声が減衰するのがウリの製品なので、買わずに部屋の防音を頑張るのも逆にアリだと思います。「防音マスクを使って声の大きさの平均値を減らして70dBにならないようなリミッターとして使う」のか「絶対減らない配信時の部屋の60dBの音を減らすために買わずに部屋の防音に金を使った方が得」なのかを考えて自分がどうするのかを決めましょう。

・防音性能 「あそこの家の人いつも夜中に一人で喋ってるの! 嫌ねぇ‥」とヒソヒソ言われたり「隣の家の子供が日曜日に物凄い声で騒ぐ音がマイクに入る」のを防ぐ 目的で買ったので。家の壁が薄い人は声が小さくなるだけでも全然違うのです。・マスク装着時の感想 マスク越しの声は若干こもった感じの声になります が、マイクに付いているマイクはノイズが入るようなこともなく普通に使えます。「コンデンサーマイク」と比べると流石に性能はかなり落ちますが酷いノイズがのらないだけでもマシです。

防音マスクはハードウェアとしては「USBマイク」と同じ扱いなのでUSB端子があるPC、スマホ、対応したゲーム機に接続すればフラグアンドプレイで認識して使えます。専用のドライバーは必要ありません。マスク本体の前面に「USB端子(他ハードとの接続用)」「ヘッドホン出力」「バーコードの部分に穴を開けるとファームウェアアップデート用のボタン」があります。マイク部分はマスクの中にあるので何か特別な理由がないかぎり触れることはないです。ファームウェアアップデート にはWindowsのPCが必要です。「2025年11月以降に出荷されたVEKTAマスクにはアップデートが必要ない」ので日本から購入した人は現時点ではアップデートをする必要はありません。

「PodTrak P2 」を購入。正式対応しているマイクではないのでマスクのマイクが認識されるかどうかわからない状態で買ったのだがちゃんと使用できました。オーディオインターフェイスを繋げると音量調整やAIノイズキャンセルなどの「PodTrak P2」の機能が使えるようになります。「PodTrak P2」には余計な付属品は一切ついてないので接続には「マスクの付属品のUSB-C>USB-A変換端子」と「USB-Cケーブル」が2本(PC接続用、5V電源用)が必要になります。

褒めているのか貶しているのかわからない内容だが「防音室のような劇的な効果はない」「音量の減衰性能自体は高い」「長時間装備すると息苦しさや首への負担などの不快感がある」「ゲーム実況中にこれを使っても通常会話の60dB以下にはほぼできない」「価格は27500円」ということを全て理解したうえで「自分の声が外に漏れることを少しでも減らしたい」 と思っている人なら購入しても後悔しないと思います。「なんだかよくわからんが凄そうだ」と思っているだけの人はやめておいたほうがいいでしょう。普通の家の部屋で今問題なく配信していているが配信の音の漏れる量を減らしたい人より、家の壁が薄すぎて外に声が漏れる、賃貸で部屋を弄れないので防音できない、外の音や声もうるさいなどの「環境が悪い人」の方がこの防音マスクの効果を感じると思います。

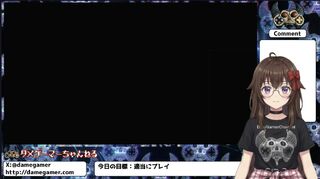

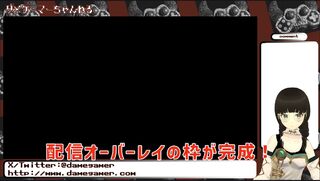

オーディオ関係も再設定したし衣装替えしたVRMモデルと新しい配信オーバーレイをとりあえずX/Twitterあたりに動画投げておひろめします(需要不明な行為だが)。YouTubeは笑っちゃうほどアクセス数がなくて正直やる意味あるのか迷いがでてきそう。「これからだから伸び代しかねぇぜ!」と言えないぐらい悪い状態なので潰れかけた商店街みたいな状態で誰も見てないです。変な洋ゲーの古いゲームとありすインサイバーランドのOP(最もアクセス数が多い)となんだかよくわからんVTuberの動画1個なので「何これ?」としか思わないでしょう。チャンネル登録も外人の方が多いし食い合わせが悪くて食あたりをしているようなチャンネルです。一応生配信できる設定ができるようにはなったのでそのうちなんとかしたい。

まずWindowsの配信環境と比べるとMacの配信環境は「最低限の配信環境はあるが、Windowsと比べると圧倒的に不便な環境」 です。Winで使えた便利な配信を補助するソフトが使えないのが予想以上にキツいです。Macは音関係のシステムがWindowsとかなり違うので人によってはOBSの録画で音が録画できないなどのトラブルが起きて無駄に時間を取られる場合があります。あと「ゆっくり実況」や「VOICEROID実況」をメインにしている人はWindows環境に戻ったほうがいいです。 この人たちが配信でMacで最初にやることはおそらく「Parallels Desktop」 でWindows環境を作ることになるのでそれで動いたとしても異常に手間がかかり不便になるので全くおすすめできません。

**ハードウェア *ソフトウェア OBS Studio (Mac版)

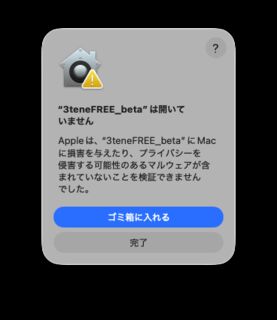

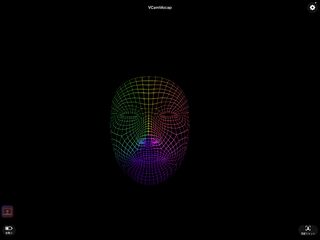

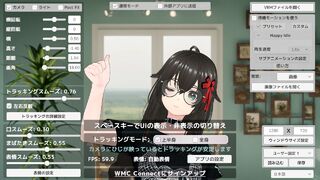

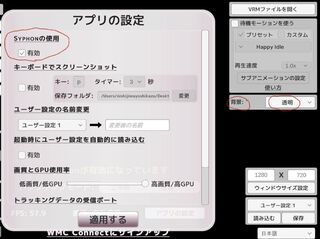

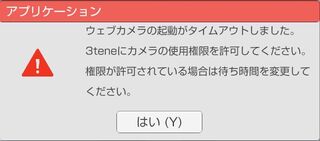

「VCam」 VRMを表示。「GitHub」版はクォーターマークが付くが無料。「pixivFANBOX」版 はマークが付かない。OBS PluginもありOBSへの追加が楽。iOSのアプリVCamMocap(支援者DL)でiOSのカメラでのトラッキングもできます。SONYのmocopiでのトラッキング もできます。「VCam」起動後にキャラが斜め下を見ている場合は設定のWebカメラの部分を再チェックして下さい。*iLive2D対応バージョン「VCam2D」(01/11追記) 「VCam2D」 現在(01/11)はpixivFANBOXの1000円支援で先行公開されています。「Webcam Motion Capture」 VRMを表示。サブスクで月額199円。サブスクが絶対に嫌って人は前払いプラン で9980円で無期限のプランで購入することもできます。AI使用でトラッキング性能と動きの滑らかさに特化した感じです。メニュー表示はスペースキーで消せます。Version 1.11.0から「mocopi」に対応 。AIのトラッキング性能は本当に凄いなコレ。Webカメラだけの状態でもめちゃめちゃ滑らかに動くしここまでやれるのか。トラッキング専用の「Webcam Motion Capture」とアバター表示用の「Webcam Motion Receiver」の2つを起動してセットで運用する。文章表示などの配信の補助が一切いらず綺麗な動きをしたいという場合はこっちを選ぼう。*iOS用アプリ「iWebcam Motion Capture」の使い方(12/28追記) Webカメラを使わずに「Webcam Motion Receiver」とiOSのカメラだけでトラッキングすることが可能です。 (この組み合わせの場合はトラッキング用のMac版「Webcam Motion Capture」は使わずMac版「Webcam Motion Receiver」のみを使います)まずMac版「Webcam Motion Receiver」を起動。「アプリの設定」>「トラッキングデーターの受信ポート」の「ポート番号」と「IPアドレス」を確認して下さい。次にiOSの「iWebcamMotionCapture」を起動、さっきMacで確認した「ポート番号」と「IPアドレス」を入力して接続すればアプリを使ってiOSのカメラでトラッキングすることができます。*キャラの背景を透明にして「OBS」にアバターを追加する方法(01/02追記) 「3tene」 VRMとLive2Dが使える。LeapMotionとmocopi対応(両方有料1100円で追加)。Windowsで買ったライセンスが生きていたのでMacでもDLできた。カメラの使用権限をMac OSの設定>プライバシー>カメラで許可しているのにタイムアウトのエラー表示が出る場合は「3tene」の設定(歯車のマーク)とアバターの調整(唇のマークのすぐ下にある)のWebカメラの設定を2つとも同じになるように合わせて下さい。仮想Webカメラなどで複数のWebカメラがあると実際のWebカメラとは別のWebカメラに設定されている場合があります。LeepMotion公式 でApple Silicon用のソフトをDLして設定してLeapMotionを首からブラ下げるときは設定を「Head Mounted」にしてカメラの手の映像を「Lnveted」で反転しておく。「VTube Studio」 Live2D用。Mac版はiOSのマークのとこではなくSteamのマークのところからMac版SteamでDLする。Live2Dは動きの設定を自分でするのがクソ面倒くさいので初心者が見た目の良さに惹かれて軽い気持ちで使おうとするとかなり高い確率で設定の途中で挫折します。どうしても自分の絵を動かしたいその為なら面倒な作業でも折れずに続けるという覚悟が必要です。PNGtuber+で動くアバターを作る!! PNGtuber PlusをMacで使う *追記(01/13):壊れていると表示される実行ファイルを強制的に開く「veadotube mini」の起動方法 「veadotube mini」 をダウンロードしてインストール。このまま実行すると署名ファイルがないので「ファイルが壊れています」と表示されます。ターミナルを起動してxattr -rc と入力。スペースキーを押して文字1個分開けた後にアプリフォルダにある「veadotube mini」のアイコンをターミナルにドラック&ドロップします。xattr -rc /Applications/veadotube| mini.app アイコンをドロップするとこんな感じでアプリの情報の文章が追加されるのでリターンキーを押す。その後に「veadotube mini」を起動すると普通に動きます。「MotionPNGTuber」 Macに対応したので追記。キャラがアニメーションしつつリップシンクもできるのでLive2DとPNGTuberの中間みたいな存在で面白い! だが導入がちょっと面倒で導入時の動画作成が必要なのでこのへんが初心者向けではないかも。動くPNGTuber(MotionPNGTuber)プログラム操作方法と調整の手順 MotionPNGTuber Player 新しい「Discord Reactive」の使い方|OBSにアイコンを映す方法 「Discord Reactive」 の機能を使って喋った時にアイコンだけでなく立ち絵を表示することもできるのでコレを使ってアバターにします。前提条件として必要なのは‥自分一人が延々と喋り続けても他の人の邪魔にならない自分だけのDiscordサーバー を立てていてボイスチャンネルで喋れること。

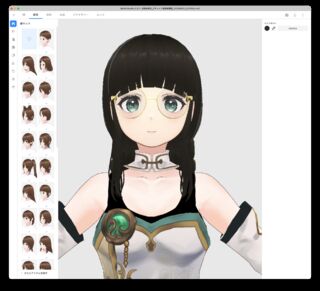

配信で使うために「VRoid Studio」 のMac版でVRMのキャラを用意します。Mac版のソフトがあることと、VRoid製のキャラは「パーフェクトシンク化」が非常に楽なのが今回の使う理由なので自分のVRMキャラを持っている人はこの項目は読み飛ばして下さい。ソフト初期の出たばかりの頃の「絵心がないとまともなキャラが作れない」「めちゃめちゃ面倒」な印象があって「VRoid Studio」を使うのを避けてたのですが、時間が経って色々改良されてきてパーツも増え、サンプルモデルも多くなり、「BOOTH」 で色々なテクスチャが入手できるようになり、めちゃめちゃ楽にVRMモデルが作れるようになってます。適当なサンプル(眼が好みなキャラを選ぼう)を改変して色々いじって調整して、肌のテクスチャ を張り替えて、髪のテカリを若干減らして、服を変更してとりあえずVRM完成! とりあえずこのアバターを使います。下の「パーフェクトシンク化」の項目は普通の人には必要ない ので興味がないならやらずにスルーして下さい。知識として残しておくためだけの理由で書いてるので。Vroidで個性的なアバターを作る方法 〜 瞳・アイライン、肌をカスタムするといいよ! VRoidぽくなくする VRoidStudioの髪の毛と和解する(非絵描き向け) 「HANA_APP」 を使ってVRMをUnityを使わずにパーフェクトシンク化。まず「VRoid Studio」で完成したキャラを「VRM0.0」で出力します。「HANA_APP」をCross overなどを使いWindowsのソフトをMacで起動させます。画像付きで詳しく解説しているサイト を見ながら「パーフェクトシンク化」>「アバターの性別」>「SAVE」の順番で選択してパーフェクトシンク化します。これで色々な表情が増えます。気を付けないといけないのはVRMに出力した場合VRMのファイルを「VRoid Studio」のキャラデーターファイル「.vroid」に戻すことはできない点。「VRoid Studio」内で衣装を頻繁に変えたいのなら「.vroid」でないといけないし「VRM」化した場合は衣装を変える場合は「Unity」を使わないといけないです。

こんなこともあろうかと用意しておいたRoland「VT-4」 にMac用のドライバ を入れてUSB端子をUSB-Cに変換してマイクで喋ればばバビ肉完成 ってわけよ! VT-4をVRChatのボイチェン用に使う設定まとめ。 自宅で録音する時の簡易防音環境を100均グッズで作ってみた[動画あり] Gachikoe! Core (ガチコエ! Core) v0.0.3 Fanbox版 はピッチ変更できる。プラグイン版が欲しい場合は1000円支援。MYukkuriVoice 動画作成用ゆっくりボイス App for Mac OSX. リアルタイムボイスチェンジャー Realtime Voice Changer Paravo 軽量&高品質のリアルタイムAIボイスチェンジャー 「ボイスチェンジャーCoeFront」 「Voicemod(ボイスモッド)」 「Real-Time Voice Changer Shift」 *注意 :海外製のボイスチェンジャーでまともな会社が作ってる「Voicemod」や「Shift」はいいが、検索して見つかる海外製ボイスチェンジャーで有料プランに「RVC」の違法学習したキャラの声が含まれているソフトがあります。声のキャラに「ブルアカ」のモモイAI、アーニャ、悟空などが含まれているあからさまに違法なソフトはシステムフォルダにアクセスしようとしたり、ちょっと触ると課金に誘導してクレジットカードを入力させようとするので見かけても触らないようにしましょう。別の名前だけど中身が同じようなソフトも結構あるので注意。間違って変なアプリを入れた場合は「AppCleaner」 (解説 )で関連ファイルも消しましょう。(へー!「HitPaw Voice Changer」って中国製なのね。普通に使ってる人も一応いる?みたいだけどソフトの挙動がキモすぎて無理。返金の処理がクソ面倒で外人がキレてたり、SEO操作で検索で上位に出るのにレビューが異常に少なかったりして結構アレな感じのとこなのです)「Pitchproof」 でボイチェンしようと思ったけどクリックしたらファイルを「VST」フォルダに入れろって表示が出るんだけどフォルダがどこを探してもないんだけど?Finderの「移動」を選択。キーボードの「option」キーを押すと「ライブラリ」が出現。 ライブラリ>Audio>Plug-ins>VSTで目的のフォルダに行けます。

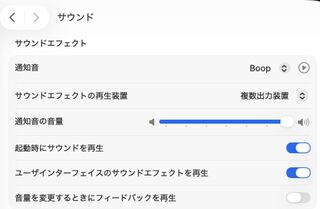

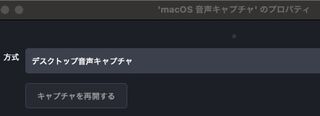

*この項目は最新版では不要ですが情報として残しておきます。不要な場合はこの項目をスルーして下さい。 「デスクトップ音声」 の項目がありません。オーディオインターフェイスと他の何かを組み合わせる場合「仮想オーディオデバイス」が必須になります 。「BlackHole」 は無料の(カンパウェア?)でユーザー登録したあと送られるメールのURLからDLできます。「BlackHole 64ch」をDLしてインストールします。「既定」 を選択します。「既定」以外の「複数入力装置」を選ぶ項目はありません。「複数出力装置」はもう必要ありません。 色々調べたのに俺の苦労はなんだったの? これによって今までキャプチャするのが滅茶滅茶面倒だったAIボイスチェンジャーなどの声も配信に載せることが可能に。マイクの音声はなしでデスクトップ音声を拾う感じでやれば取り込めます。あと仮想オーディオインターフェイスは自分の環境で必要なければ入れる必要はありません 。

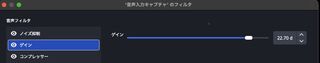

いきなり生配信とか怖いので軽い説明に声を当てながらVRMを表示して録画した動画を試しに作ってみます。最終的に動画作成>YouTubeにアップロードまでやってみます。「BOOTH」 で買ったりすればOBSにオーバーレイの画像を1枚追加するだけですみます。「GIMP」 (無料)、Photoshop (有料サブスク)、「Pixelmator pro」 (Appleストア販売で買い切り8000円)、「Affinity Photo 2 ダウンロード版」](買い切り6490円) >「Affinity Studio」 (無料)11月から「Designer」「Photo」「Publisher」をまとめた「Affinity Studio」になりPhotoshopとIllustratorが合体したみたいなソフトになりました。特にこだわりがなければ無料で性能がいい「Affinity Studio」がおすすめです。「うわっ!ダサっ!センスない」「何この変なコントローラー?」 と一瞬でも相手に思わせて印象に残ったら「俺のォ… 勝ちだ!」配信オーバーレイをデザインしたよ 「DaVinci Resolve」 がユーザー登録すれば無料(Studioは有料)で機能制限がほとんどかかってないタイプのソフトなので(4K以上の出力やAIなどに制限)基本的な動画を繋げたり切ったりする動画編集は大体これ1本でできます。「これがないとマジで何もできない!」 ソースの画像や動画を画像の上部左の部分に置いて、下部のタイムラインのところに順番に配置していけばいいので、特に操作や機能が解ってなくても直感的に動画が作れます。機能は色々複雑ですが繋げて動画を作るだけならもの凄く簡単です。DaVinci Resolve 入門 (1) - 基本機能 Davinci Resolveのノーマライズで音量調整する方法 Davinci Resolveのコンプレッサーを使って音量を整える方法 DaVinci Resolveで、書き出しをする方法 Shutter Encoder (無料のカンパウェアなのでお金を払う所を無視でDL)などで処理して一定のフレームレートに変換すると解決する場合がある。EaseUS RecExperts 」(解説 )体験版は10分間の時間制限があるが「デスクトップ音声&動画が録画できる」「録画時にマイクの音無しでの録画できる」ので単発の音声が欲しい場合は次からコレで録ろう。説明でMacのデスクトップ画面を表示する動画を撮る場合にも使える。DaVinci Resolveでグリーンバック背景をクロマキー合成する方法 【DaVinci Resolve】PSDを立ち絵に変換するツール【りぞりぷと2.8.0】 (YouTube解説)Resolve_Script ライブ配信で字幕をリアルタイム自動翻訳する方法 YouTube ライブ配信において「ライブ自動字幕起こし」をする方法 「 ラノベPOP V2」 や「あかずきんポップ」 がおすすめ。自分がオーバーレイ画像で使っている文字は「ザ・ストロングゲーマー」 です。「OBS」で録画・配信したら自分の声が小さすぎて全然聴こえない! オーディオインターフェイスの音量も最大にしたけどダメ! どうすればいいの? 「ゲイン」を追加 。ゲインの数値を上げると音が大きくなります。足らないようなら「コンプレッサー」でも音を大きくできるし、最終手段として「ゲイン」をもう一つ追加して二重に「ゲイン」をかけることもできます。これで音量ミキサーのゲージを「通常の声を出した時に黄色のゲージに行く」 ように調節して下さい。通常は黄色、大声を出した時は赤って感じで調整します。緑の下ぐらいの状態だとほとんど聞こえません。ノイズが酷い場合は「ノイズ抑制」を付けて対処するが、ノイズ抑制を使う場合は必ずフィルタの先頭が「ノイズ抑制」になるように順番を調整しないといけません。これでマイクテストして音量調節して試しに録画して音量に問題がないか確認しましょう。初期設定のままだとゲームの音量がメチャクチャ大きい状態になるのでゲームの音量を適度な範囲までOBSで下げて自分の声がかき消されないようにしましょう 。【VTuber配信】大声でも音割れしない!OBSおすすめ設定&原因解説

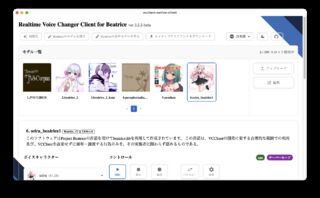

記事を書いている途中でOBSで「デスクトップ音声」の取り込みが簡単になり、使わない予定だったAi音声が「Beatrice」で遅延が少なくなって実用可能になったので急遽使用することに。 「VCClient」 のMac版で「Beatrice」用の「vcclient_std_win_2.2.2-beta_only_beatrice.zip」をDLしてインストールして「start_http.command」で起動。【Beatrice2.0.0-rc.0学習済データ同梱】RVC学習済データ せいらちゃん !」・「デスクトップ音声」は最終用のマスター音源になるのでフィルターは一切かけない。(Ai音声を使わない人はマイクをミュートせずに使用してAi関係の内容を無視して下さい)

VIDEO 【YouTube】OBSでゲーム配信するための、超詳しい設定方法 「AppleVT H264 ハードウェアエンコーダー」 を選ぶことと、「設定」>「映像」>「出力 (スケーリング) 解像度」で「1920x1080」を選択 (光回線。速度が遅い人は設定を下げる)にしたぐらい。一応これで「動画編集型」と「Live配信」の基本的なテンプレ配信ができるようになりました。

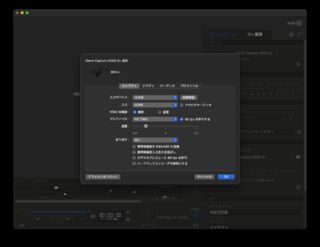

Macのキャプチャーボードはメーカーが「Elgato」ならアプリの「GAME CAPTURE HD」を使うことでOBSを使わなくてもキャプチャーボードの画面を表示することもできるが「Avermedia」のボードはメーカーのソフト「RECentral 」はMacでは使えずOBSで表示するしかない。「Avermedia」の「AssistCentralPro」というソフトでHDMIから出ている解像度が解ったりHDCPを解除する設定にしたりできるがサッと買ってすぐに画面が映る訳ではない。MacのOBSはなぜかガチガチに設定を合わせないと画面が映らないのでボードは認識しているがOBSの画面は黒画面でなにも映らないというような状況になる。ブラックフライデーで安く買ったけどMac版の詳細説明をしている人は誰もいないしメーカーのページにもまともな回答がないという最悪な状態におちいる場合があるぞ。「Elgato 4K X」がM4で起動しないと言っている外人 がいたので怖くて上位機種が買えなかった。「Elgato HD60 S+」をセットアップしてSwitch2の画面をOBSで映るように設定します。https://edge.elgato.com/egc/macos/egcm/2.11.14/final/Game_Capture_HD_2.11.14.zip フレームレートの部分を選択せずにOKを押すと黒画面になるのでフレームレートは「60」を選択 。やっと黒画面が消えて映像がでました。Customize resolution and frame rate in OBS on Mac (Youtube)

「やっと終わった! すぐに終わる予定だったのに!」一歩間違えれば「Macの配信はオススメできないのでWindowsの配信用ミニPCの購入をオススメします!(ドヤ顔でキリッ!)」ってなるとこだったわ。Macの音関係はシステム固有の問題でOBSの代わりになる性能が良くて万能なソフトがないのでOBSがダメだったら完全に終わるので代わりの手段がなくてどーにもならないです。

「Windows11の環境が落ち着くまでMacに逃げて乗り換えてもイケるんじゃないか?」 と思ったので「M4 Mac mini」を衝動的に購入しました。 「Logicool Options カスタマイズソフトウェア」 のmac版を入れれば簡単に使えます。またネットで検索すればターミナル(Winのコマンドプロンプトのようなもの)でMacのマウスカーソルの移動を早くする方法が解るので操作可能な程度にカーソル移動を自分に合った速度になるぐらいに早くしましょう。Macに感じた明確な不満はコレぐらいです。

「Cross Over」 有料だが最も安定していて速い。無料のも含めて全部使ったが最終的にコレになった。「Whisky」では「フリーズしたんじゃないか?」と思うぐらい遅かったSteamの起動が「CrossOver」に乗り換えたら高速になった。Steam以外のWindowsソフトを起動した場合でも一番安定している。たまにキャンペーンで割引している場合がある(米国のサイバーマンデー時など)がセールしている場合はセール期間が短いことが多く、公式WebサイトかMac系のニュースサイトとかをネチネチチェックしてないとセールが終わったあとに気付いたりする。Steamサマーセールに連動した夏の7/11までのセールの時に30%引きで12ヶ月使用権を購入して使ってる。「Sikarugir」 無料。コロコロ名前が変わってるが基本的に「Sikarugir」「Kegworks」「WineskinServer」3つとも操作や導入がほぼ同じもの(後継のプロジェクト)なので解説サイトを読む時は適当に名前を置き換えて読むように。使うソフトを1つのMacアプリ可する感じ。Homebrewのインストールが必要でMacのターミナルでコマンドを打ち込んでHomebrewをインストールする必要があるので解説しているサイトを読もう。今は無料だとほぼ選択肢がコレ一択に近い状態。Macでサクラエディタを使用する方法(無料のWineskinServer) Sikarugirを使ってMacでもゲームをしよう 「Whisky」 無料。色々あって更新停止になった。インストールも比較的簡単で使いやすくて便利なアプリだったので残念。Steamクライアントを最新版にするとエラーが出て起動しない不具合がある状態で更新停止しているが以下の方法でSteamを古いVerに戻すことで一応起動できる。

「PlayCover」 M1 Macの頃は「何でも動く!凄ぇ!」で無法地帯だったがM4 Macの今は結構動いたり動かなかったりするので目的のアプリが動かないとかエラーで落ちるとかが結構あります。前提として「セキュリティレベルを落とさないといけない」「脱獄したiosで暗号化を解除したIPAファイルをインストールしないといけない」「ゲームが更新したらIPAファイルを最新のものに更新しないといけない」ので注意。IPAファイルの出所が自分で脱獄マン以外は海外サイトになるので安全性の面でちょっと問題があるので結果的にあまりおすすめできないという感想に。意地でもスマホゲームをMacでしたい人や大画面でしたい人向け。Macで学マスを遊ぼう!(2025年3月)

Windowsでは安定していた有名なものでもMacだと何故かクソ不安定かつ完成度が低いのでPCでAndroidスマホゲームがしたい派の人はMacよりWindowsを選んだ方がいい。「NoxPlayer」 、「BlueStacks Air」 、「MuMuPlayer」 。これに限らず「ゲームを起動したら落ちる」系のソフトはゲーム側のアンチチート系のセキュリティが働いてる疑惑があってそれは大体みんながやりたい大人気のスマホゲームな場合が多いんだよな。大画面でスマホゲームしたいだけなのにめんどくせー!

PerlのVerをサーバーの設定で指定し直さないといけないのに気付かず一時期サイトが完全に止まってました。すみません。こうゆうのを直すついでに色々いじってさくら新サーバーに移動して高速化。

EXA基板マザーとソフトを購入したのでexA-Arcadia関連の情報のまとめ。

「MP07-IONA-US」 を使うとJVSタイプのマザーボードでコントロールボックスを使わなくても汎用のUSBコントローラーを使えるようになります。EXA基板のJVSの表記があるUSB端子から「MP07-IONA-US」にケーブルを繋いで電源用micro USB端子はEXAマザー背面のキャップを外してUSB端子を出して接続。これでUSBのコントローラーやアケコンが使えるようになります。現時点では入荷数が少ないので販売時にKVC labのサイト に貼り付いてないと速攻で売り切れて購入できないのでやや入手困難。https://twitter.com/damegamer/status/1256867606633410560

本来Blogで先にやるハズだった旧パンテラの天板交換の話題を無理やり途中に入れる。パンテラの内部が狭くてRETRO BOARDが入らなかったりして予定が狂ったためにお流れに。次回の更新内容は特にやることが決まってないです。あとBlogのコメント欄で表記ミスなどがあった場合は直接ファイルを編集しないと修正できないので「またやってるな」ぐらいの感覚で軽く流して読んで下さい。

公式サイトでの正式な商品名は「THEC64」 だがAmazonなど 各種通販サイトなどでの実売時の商品名は「THEC64maxi」「The C64 Maxi」「The C64 FullSize」など表記がバラバラ。商品の箱や公式サイトには「Maxi」の文字が一切書いてない のにバーコードのシールには「The C64 Maxi」って書いてあるのよ!というわけでとりあえずMiniとの混同を避けるために今回の記事では「THEC64Maxi」で本体名の表記を統一します 。英国系のゲームBlogも「Maxi」だしもうこれで通すよ。(自サイトのMiniの時のレビューはAmazon表記で書いたので半角スペース有りの「The C64 Mini」のままです)「THEC64」公式サイト The C64 Miniレビュー

FAT32でフォーマットしたUSBメモリにCommodore64のディスクイメージをコピー。USBメモリのアイコンを選択するとエクスプローラーのような感じでメモリ内のファイルを選択することができる。Basicでキーを入力しなくてもコントローラーだけでソフトが起動できるようになったので便利に。

Atatack of the Mutant Camels Bear Bovver Gridrunner - VIC 20 Hover Bovver Planet of Death Psychedeliar - VIC 20 完全新規のソフトは6本 しかない。北米版持ってないので「おおっ!増えてる!」と一瞬思ったが調べたら既出でガッカリ。新規追加ソフトと既出の中に「Tempest 2000」の製作者「Jeff Minter」の旧作品「Attack of the Mutant Camels」「Gridrunner」「lridis Alpha」(Miniで既出)「Hover Bovver」「Psychedelia」が入っている。知らずに勢いで買ったので色々入っててラッキー! 以下新規収録ソフトの動画。「Planet of Death」はテキストアドベンチャー(絵無しで全部英語で単語入力するヤツ)なので除外します。VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

「TheC64 Maxi Game Tool」 PCを使って本体のランチャーのゲームを自分の好きなように書き換えたりすることができる。起動時のオプションをTXTファイルで書いたりなど個別に設定が必要なこともあるし、最悪の場合は間違えてファイルを消してまうこともあるので普通の人は無理に使わずにUSBメモリから好きなソフトを起動するようにしよう。リスクを承知で自分だけのカスタマイズがしたい人用。

「The C64 Mini」北米版を持っている場合はソフトのダブリが多く本来入っているソフトを削って「VIC 20」のゲームを入れているのでお得感が薄い。キーボードが付いていて本物に近づいたとはいえベースは「Mini」なのでUSBメモリ経由で重たいソフトを動かすと処理速度の関係でPCのEmulatorに劣ることに気付いてしまう。全体的に改良されて良くなっているので「Mini」を持ってなかったらもっと満足できたと思う。ダブリ買いすると「MiniにUSBキーボード差せばいいじゃん」という気持ちになってしまうからやっぱダメね。

次回予告。次はアーケードスティック関連の内容。連休中にちまちま作業を進めておきたい。

前のページ 次のページ